【榜样的力量】杨震:这位教授写下加勒比岛的多个“第一次”

编者按:为深入宣传报道我院“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,发现身边党员和职工先进典型,宣传一批爱岗敬业、敢于担当、业绩突出、带头服务百姓的优秀代表,今天,我们推出【榜样的力量】第七期《杨震:这位教授写下加勒比岛的多个“第一次”》

近日,记者见到中山大学附属第一医院心血管医学部杨震教授时,他刚刚结束援助多米尼克的医疗任务回到中国不久,时隔一年,终于能睡个好觉了。

去年6月起,由国家卫健委正式派遣的首批中国援多米尼克医疗队赶赴这个加勒比海上的岛国,开展了为期一年的医疗援助,杨震担任医疗队队长。在杨震医生的带领下,医疗队克服了种种困难,在当地建设新学科、开展新手术,带去了最先进的诊疗理念,提升了当地的医疗水平,还培养带教了当地医生,受到了多米尼克方面的高度认可与赞扬。

▲广东省首批援多米尼克医疗队留影

他是东加勒比海岛国上唯一的心血管医生

杨震教授在抵达多米尼克后,惊讶地发现自己居然成了这个岛国上唯一一个注册心血管内科医生。

当地高血压、冠心病、心衰、心律失常、心脏瓣膜病和心肌病等心血管疾病发生率较高。然而,在中国医疗队到来之前,普通多米尼克人要想看复杂的心血管病,只能想办法渡过大海到邻国求医。

杨震到来后,在当地同行的支持下,治疗了大量心血管疾病患者,抢救了多名急性心肌梗死、恶性心律失常、严重心力衰竭等重症患者,并一手写下多米尼克医疗史上的数个“第一”:开设第一个心血管病门诊,首次进行多学科诊疗(MDT),向当地医生引介最新的心血管病治疗理念……

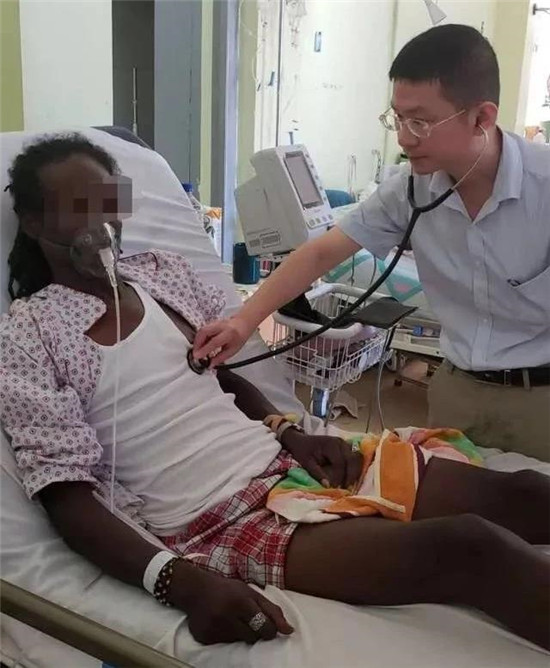

▲杨震教授义诊

玛格丽特公主医院(PMH)的小小一间心电图室,在杨震出诊时却变成了多米尼克历史上的第一个心血管病门诊。专科门诊一推出,受到当地医生和心血管病人的热烈欢迎。“每天有很多住在首都以外的患者到心血管病门诊看病,我一问才知道,他们要坐几个小时的车才能过来。”为了尽量帮这些患者看病,杨震常常从上午8点多出门诊到下午3至4点多,甚至没有时间吃午饭。

▲一次抢救成功后,当地医院ICU护士长向杨震教授致谢

当地医生的医学技能基础较扎实,但在遵循国际最新指南和进展方面稍显不足。例如当地心衰发生率很高,如今国际心血管学界更注重改善心衰患者的心肌重塑,降低患者的远期死亡率,主张运用血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)/血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)、β受体阻滞剂与醛固酮受体拮抗剂等三种药物。

杨震发现,当地医院虽然购入了这三种药物,但当地部分医生还在采用几十年前的治疗规范,重视强心、利尿、扩血管,倚重经典“强心药”地高辛。针对这些情况,杨震通过临床查房和病例讨论等,指导当地医生诊治心血管常见病以及危急重症,并且引入最新心血管指南来规范临床诊疗。

▲杨震教授在当地开设了首个心血管内科门诊

不少重症心衰患者常合并糖尿病、肾功能不全、肝功能损害、贫血等其他器官功能异常,要想更好地解决问题,需要多学科联合讨论病情,共同制定治疗策略和方案。而当地以往采取的是“一个病人由一个医生跟到底”的方式,在杨震的倡导下,PMH医院开始采用多学科诊疗模式,治疗了多位合并多器官功能异常的重症心衰患者,得到了当地医生的赞赏。

▲杨震教授指导抢救艾森曼格综合征患者

从“见震惊慌”到“边震边出诊”

“这次援外也写下我职业生涯的许多个‘第一次’。”杨震说,这一年也让他受益匪浅。

第一次被患者拥抱亲吻。有一次一位当地老人躺在病床上,被推到心血管诊室接受杨震的诊疗。诊疗完毕,他突然拥抱杨震,给了杨震一个热情的吻面礼,以示感谢。

第一次站着写病历。多米尼克公立医院遵循了英国式医疗系统的要求,医生们非常重视病历的书写。“病历书写要求细致,由于工作量大,我每看一到两次门诊,就要写秃一支签字笔。”杨震说。当地医生也十分重视病人的隐私,由于条件艰苦,小小的医生办公室只能容纳六七个人工作,每当有医生跟病人家属谈话,其他医生都会自觉地退出办公室,到外面各找地方站着写病历。

第一次“边震边出诊”。今年五月底的一天,凌晨三点,睡梦中的杨震被突如其来的剧烈摇晃惊醒。“房屋、家具在晃动,有灰尘落下,我一开始想往外跑,但白天的工作实在太累了,困得起不了床,就想着‘算了,接着睡吧’。”杨震笑说,多米尼克经常发生轻微地震,最多时一天可以发生20多次地震。援外的一年里,从未经历过地震的他从一开始“遇震惊慌”到后来“见震不怪”,甚至可以“边震边出诊”。

▲杨震指导抢救心脏瓣膜病患者

从“被困难困扰”到“想办法克服困难”

医疗队经历的困难是在国内时难以想象到的。初抵多米尼克时,该国尚未从飓风“玛利亚”造成的重创中恢复,艰苦的生活条件、陌生的生活环境、截然不同的医疗体系、语言不通、频发的飓风和地震以及较差的交通道路条件等,成为困扰医疗队员的问题。

“我们没有配备专业翻译,全靠自己的过硬英语功底来应对日常医疗工作。不过,虽然当地患者也讲英语,但地方口音比较重。”杨震笑称,一开始适应起来确实有点困难,不过跟工作相比,生活方面的挑战更大。由于没有厨师,医疗队的吃喝全靠自己。在国内 “吃饭靠医院食堂”的杨震,人生第一次学会了“蒸煮炒煎炖”等多种烹饪方法。

有一次,杨震被驻地养的小狗咬伤,按照国内惯例询问同行到哪儿打狂犬疫苗,却震惊地得知,原来多米尼克没有储备狂犬病疫苗。从国内运输疫苗也来不及了,经询问国内同行,他只能采取“十日观察法”,对咬伤自己的狗朝夕观察十天。

“我很清楚狂犬病一旦发病,致死率是百分百。那十天简直是莫大的精神折磨。”杨震说,直到十天后确定狗狗没有一丝异常,他才放下心来。

经过一年的相处,队员们无论与多米尼克的医护人员,还是与当地其他的中国援多队伍都建立了深厚的感情。临别时,多米尼克卫生部特意为医疗队召开了高规格欢送会,为杨震颁发了最高规格的荣誉证书,并写了专门的感谢信。

“作为援外医生,我们不仅仅是一个普通医生,更是一个‘医疗外交官’,我们不仅顺利地完成了医疗任务,也通过‘医疗外交’,促进了中国与多米尼克人民之间的友谊。”杨震说。

来源:广州日报、广东健康头条、中大官方微信